ワルシャワ条約機構(以下WP)軍による西欧進攻。長らく恐れられていたことが遂に現実のものとなった。時に1990年5月。ペレストロイカとグラスノスチを旗頭に改革を進めてきたソ連邦ゴルバチョフ書記長であったが、彼の政策が暗礁に乗り上げていることは誰の目のも明らかだった。このままでは遠からず栄光あるソヴィエト連邦は、資本主義陣営に屈することになるだろう。しかも戦わずしてだ。世界最強を誇った親衛赤軍もアメリカの資本主義者共を震え上がらせた戦略ロケット軍も、一度も戦場でその威力を見せることなく滅び去ろうとしている。こんな屈辱。こんな屈辱がかつてあっただろうか。かつてナチスの侵略から祖国を守り抜いた赤軍の末路が、かくも惨めなものであって良いのだろうか。

ゴルバチョフを倒さなければならない。赤軍はかつての栄光を取り戻さなければならない。東ドイツが、ポーランドが、チェコスロバキアが、バルト海諸国が、そしてウクライナや白ロシアがモスクワに背を向ける前に行動を起こさなければならない・・・。

GDW社のThe Third World War(以下T3WW)は、20世紀末における東西対決を描いたシミュレーションゲームです。現実世界においては、皆様もご存じの通り、ソ連邦崩壊と冷戦構造の終末という(当時としては)思いもかけなかった結末を迎えることになりました。しかし1980年代の後半、未だソ連邦が強大であると思われていた時、西側陣営の政治家、軍事評論家、そして一般市民は、(どの程度本気にしていたかは別として)東側陣営による西ヨーロッパへの通常戦力による進攻という事態を「あり得るべき事態」として捉えていたのです。このT3WWもそのような当時の人々が思い描いた「未来戦争の姿」と言えるでしょう。

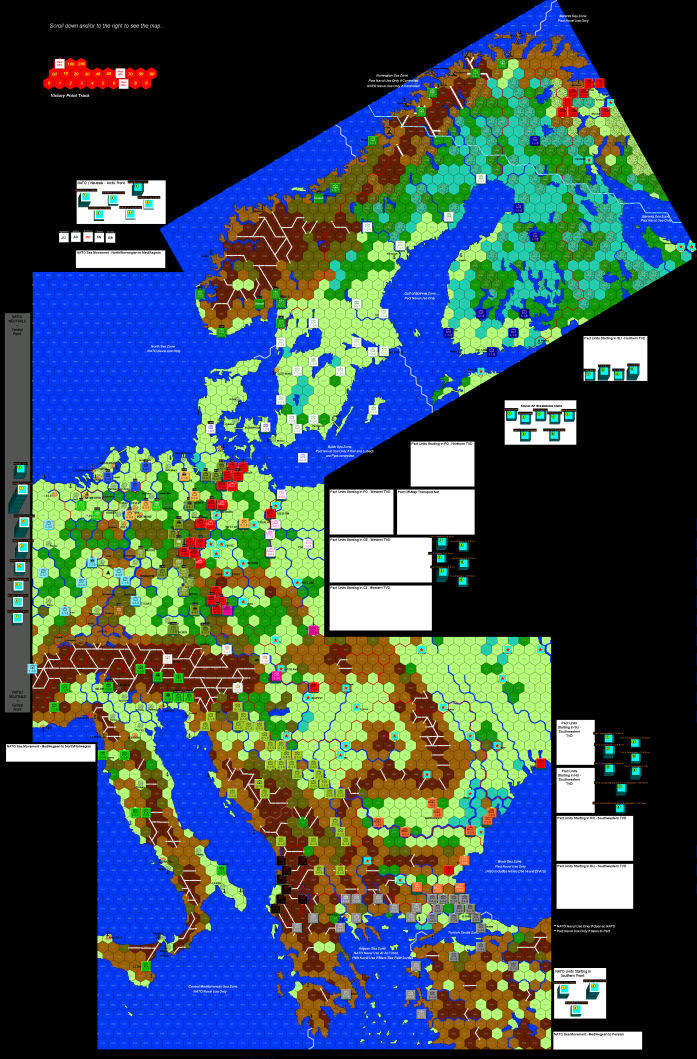

今回、T3WWをプレイするにあたり、いくつかのハウスルールを取り入れました。ハウスルールの詳細はこちらを参照して下さい。またプレイシナリオはキャンペーンで、中欧戦線だけではなく、北欧、南欧も含んでいます。ただしペルシャ湾は含んでいません。プレイスタイルはソロプレイ(いわゆる一人プレイ)です。

1Turn(第1週)

外交戦

第1TurnからWP軍は大きな決断を迎える。オーストリア侵攻を行うのか否かだ。オ侵攻単独で考えれば、その意義は大きい。まず第1Turnなら予備兵の動員が進んでいないのでオーストリアを容易に屈伏させることができる。またアルプス経由でイタリア進攻の可能性が開けれてくる。さらに南ドイツ南翼に進撃路を得たことになり、南ドイツ一帯のNATO軍に圧力を加えることが可能となる。とまあこれだけを見れば、開戦劈頭WP軍によるオーストリア侵攻は自明の選択に思えてくる。しかしWP軍の足を引っ張る懸念事項もまた存在する。ユーゴスラビアだ。当時中立政策を堅持していたユーゴスラビアは、WP軍は手を出さない限りしばらくは中立を堅持する。しかしオーストリアが侵されたら話は別だ。ユーゴは1/3の確率で参戦してくることになる。こうなると話はガラッと変わってくる。オーストリア侵攻のメリットは減少する。その上対ユーゴ戦に1~2個軍を投入する必要が出てくる。これは兵力不足の感があるWP軍にとって大きな負担となる。ギャンブルの好きで最悪の目が出てもプレイを継続できる意志の強いWP軍プレイヤーなら試してみても良いが、そうでなければ、オーストリア侵攻は試みるべきではないと思われ・・・。

今回はプレイが崩れるのを防ぐという点を重視し、オーストリア侵攻は行わないこととした。

航空戦

このTURNはWP軍が中欧戦線で制空権を握れる唯一のTURNである。そのためにWP軍は中欧戦線にTu-160ブラックジャック、Su-20フィッター、さらに北欧戦線からはTu-22Mバックファイアも参加し、中欧戦線におけるNATO飛行場攻撃を実施した。その侵攻編隊をMiG-23、Su-24の編隊が援護する。フランス空軍のMirage2000戦闘機が迎撃するも、結果はスカ。対空ミサイルの迎撃に全てを賭ける。これが大当たり。北欧戦線から飛来しきたTu-22Mを撃墜、Su-20も撃退した。爆撃による被害はクレーター3個、滑走路破壊1個。許容範囲だと胸をなで下ろすNATO軍であった。中欧戦線でWP軍は阻止攻撃を3箇所で実施した。ハンブルグ、ハノーバー、ブレーメンだ。護衛するのはMiG-21、MiG-27といった三流以下の機体である。これはチャンスとばかり、オランダ空軍のF-16、フランス空軍のMirage2000等計3ユニットが迎撃に上がったが、なんたることか。またもやスカ。1機も落とすことができなかった。NATO側も落ちなかったので最悪の結果だけは免れたが、確率1/6の不甲斐無さに天を仰ぐNATO軍なのであった。

バルカン戦線では、イスタンブールに対する阻止攻撃に出撃したWP軍侵攻編隊をギリシア空軍のF-16で迎え撃った。結果はF-16、MiG-23が各1ユニットずつ相討ちで失われた。機体の性能差を考えれば、NATO側の方に分の悪い結果となった。

WP第1梯団

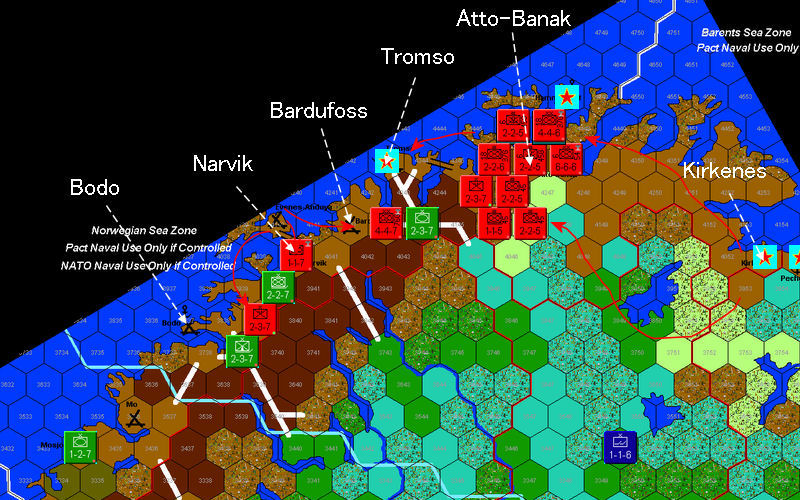

北欧戦線では空挺降下が侵攻の幕開けとなった。ノルウェー北部アンドーヤ空軍基地(G4140)にソ連軍レニングラード軍管区所属の空挺連隊(1-1-7)が降下し、忽ち空挺保を確保した。後続の第76親衛空挺師団(4-4-7)やヘリ空中機動旅団(2-3-7)もそれに続く。空挺部隊がアンドーヤ、ナルビク(G4040)、バルドゥフォス(G4142)といったノルウェー北部の要域を占領し、後続するはずの地上部隊を待つ。ムルマンスク地区から進発した地上部隊は、国境の町キルケネス(G4053)を無血占領。一部はフィンランド領内を進攻しつつ(フィンランド政府はソ連軍の北極圏通過を黙認)、主力はバナク(G4347)付近でノルウェー軍山岳スキー旅団(1-1-7)による最初の抵抗に出会った。しかし圧倒的な兵力差でこれを撃破したソ連軍は、コラ半島西部のバナク、トロムセー(G4343)を制圧した。バナク地区と隣接する形で先に空挺部隊が占領したナルビク地区がある。両者が連結すればノルウェー北部要域の占領はほぼ完了するのだが、ナルビク、トロムセー間には急峻なフィヨルドがあり、そのど真ん中で精強なノルウェー機甲旅団(2-3-7)が頑張っている。これを排除するのがソ連軍にとっては急務といえよう。

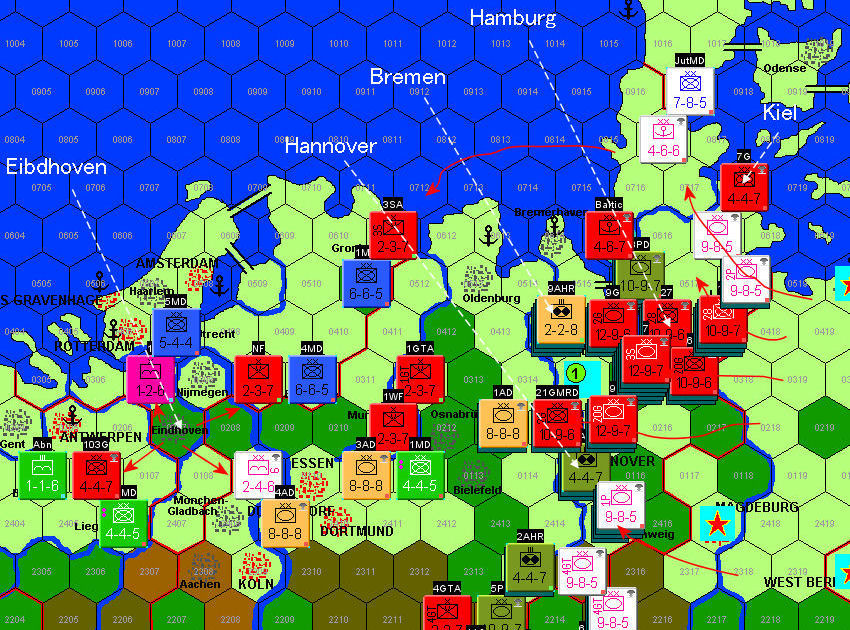

中欧戦線でも地上軍の侵攻に先立って、空挺部隊による空挺降下が行われた。チェコ軍第1空挺旅団(1-2-6)が選んだ降下目標はオランダ領アイントホーヘン(B0297)。奇しくも第2次大戦時にも空挺降下作戦の舞台となった都市だ。哨戒中のデンマーク空軍F-16がWP側輸送機を護衛するMiG-21と交戦。これを撃墜したが、降下作戦そのものを止めることはできなかった。WP軍が確保したアイントホーヘンの臨時航空基地へは、機械化空輸師団、海兵師団、空中機動旅団、果てはポーランド第6空挺師団(2-4-6)等までが空輸によって投入され、空挺保を広げていく。否、これは最早空挺保などといった生易しいものではない。空中からの電撃戦。まさにソ連版エアランドバトルではないか・・・。

中欧戦線でも地上軍の侵攻に先立って、空挺部隊による空挺降下が行われた。チェコ軍第1空挺旅団(1-2-6)が選んだ降下目標はオランダ領アイントホーヘン(B0297)。奇しくも第2次大戦時にも空挺降下作戦の舞台となった都市だ。哨戒中のデンマーク空軍F-16がWP側輸送機を護衛するMiG-21と交戦。これを撃墜したが、降下作戦そのものを止めることはできなかった。WP軍が確保したアイントホーヘンの臨時航空基地へは、機械化空輸師団、海兵師団、空中機動旅団、果てはポーランド第6空挺師団(2-4-6)等までが空輸によって投入され、空挺保を広げていく。否、これは最早空挺保などといった生易しいものではない。空中からの電撃戦。まさにソ連版エアランドバトルではないか・・・。 地上からは北ドイツ平原、フルダ峡谷、そして南部ドイツの3箇所がWP軍の主要進撃路となる。

地上からは北ドイツ平原、フルダ峡谷、そして南部ドイツの3箇所がWP軍の主要進撃路となる。まず北ドイツ平原に対してはWP軍でも最精鋭の4個軍(第2親衛、第20親衛、第3打撃、第28)と海兵隊、空中機動旅団等が投入され、その兵力は第1線級の戦車師団7個、機械化歩兵師団12個の他に海兵師団2個、空中機動旅団2個等にも及んだ。彼らはまずユトランド半島付け根を守る西ドイツ軍2個師団(第3機甲、第6機械化歩兵)を正面攻撃で撃破(その際、ハンブルグ(B0416)には逃げ込まないよう、巧みに後退路を誘導)。第2サブインパルスでハンブルグを包囲。15個師団もの兵力を投入してこれを一気に踏みつぶした。

フルダ峡谷に対しては当初は2個軍(第1親衛戦車、第8親衛)で9個師団(戦車師5、機械化師4)の兵力であったが、西ベルリン攻略戦を終えた第4親衛戦車軍と第1ポーランド軍が後続波として加わったため、最終的には戦車師10、機械化師6、空中機動旅団2の兵力になった。ただし全体の1/3を占めるポーランド軍は、装備、練度共劣るため、精強度の点で不安が残る。

フルダ峡谷に対しては当初は2個軍(第1親衛戦車、第8親衛)で9個師団(戦車師5、機械化師4)の兵力であったが、西ベルリン攻略戦を終えた第4親衛戦車軍と第1ポーランド軍が後続波として加わったため、最終的には戦車師10、機械化師6、空中機動旅団2の兵力になった。ただし全体の1/3を占めるポーランド軍は、装備、練度共劣るため、精強度の点で不安が残る。彼らはNATO側兵力や地形を考慮して当初からの大突破は望まず、敵の弱点を集中攻撃して突破口を穿ち、徐々に浸透していく策を取った。その目標となったのはフルダ峡谷の代名詞ともなっている米第11機械化騎兵連隊(5-5-7)である。彼らは西ドイツ軍対戦車ヘリ旅団の支援を受けて少しは強化されていたもの、9個師団もの機械化部隊による集中攻撃にはひとたまりもなかった。フルダ峡谷を抜けたWP軍は、次の進攻に備える。

南ドイツ方面では、ハンガリー、チェコ軍といった第2線級部隊が主力であった。投入された兵力は計5個軍(第8親衛戦車軍、第41軍、第10軍、第16軍、第21軍)と空中機動旅団が3個。機械化部隊の内訳は戦車師10、機械化師5の計15個師団。しかしその1/3~1/2は初期配置の関係上、すぐさま戦場には届かない。練度面でも兵力面でも一番恵まれていない部隊だが、彼らは苦しみながらも健闘した。

南ドイツ方面では、ハンガリー、チェコ軍といった第2線級部隊が主力であった。投入された兵力は計5個軍(第8親衛戦車軍、第41軍、第10軍、第16軍、第21軍)と空中機動旅団が3個。機械化部隊の内訳は戦車師10、機械化師5の計15個師団。しかしその1/3~1/2は初期配置の関係上、すぐさま戦場には届かない。練度面でも兵力面でも一番恵まれていない部隊だが、彼らは苦しみながらも健闘した。まず彼らはドナウ川対岸を守る西ドイツ軍機械化歩兵師団を攻撃。これを完全に撃破(D/E)した。さらに北に転じた彼らは、レゲンスブルク(A1415)を守る西ドイツ軍機械化歩兵師団を攻撃した。こちらは米対戦車ヘリ部隊の支援もあったので戦闘比が3-1しか立たず、苦戦が予想されたが、空軍のSu-25対地攻撃機による支援が功を奏し、こちらも完全勝利(D/E)した。序盤で西ドイツ軍機械化師団2個を葬ったことにより、南部戦線のNATO軍は早くも窮地に立たされることになる。

バルカン半島方面では、定石通りイスタンブール攻略を進めるべく、まずイスタンブールとガリポリ半島の分離を図る。同方面に投入される兵力はルーマニア軍とブルガリア軍を主力とする部隊で、ルーマニア軍は7個師団+ヘリ1旅団+空挺1個連隊+山岳兵3個旅団、ブルガリア軍は4個師団+独立戦車旅団5個。それにソ連の機械化空挺部隊、海兵師団、空中機動旅団等が加わる。

バルカン半島方面では、定石通りイスタンブール攻略を進めるべく、まずイスタンブールとガリポリ半島の分離を図る。同方面に投入される兵力はルーマニア軍とブルガリア軍を主力とする部隊で、ルーマニア軍は7個師団+ヘリ1旅団+空挺1個連隊+山岳兵3個旅団、ブルガリア軍は4個師団+独立戦車旅団5個。それにソ連の機械化空挺部隊、海兵師団、空中機動旅団等が加わる。彼らはガリポリ半島一帯のトルコ軍を攻撃し、トルコ歩兵師団2個を撃破しつつ、ガリポリ半島南端まで空中機動部隊を突出せしめた。空中機動部隊はダーダネルス海峡を制圧。エーゲ海からイスタンブールへの海上交通線を遮断した。

そんな感じで始めたT3WWのプレイレポートです。今後はレポートを作りながらの発表になるので、飛び飛びになりますが、気長にお付き合い下さい。