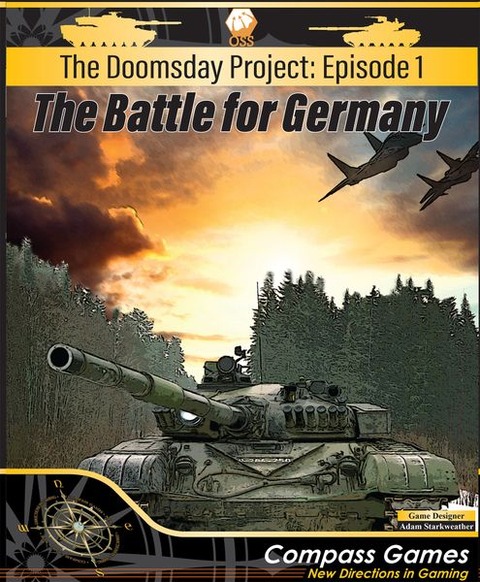

The Battle for Germany(以下、本作)は、2021年に米国Compass Gamesが発表したシミュレーションゲームだ。テーマは1985年8月を想定した西ドイツにおけるワルシャワ条約機構(WP)軍とNATO軍の対決。1Turnは実際の1日、1Hexは12kmに相当し、1ユニットは連隊~師団規模になる。 本作の基本システムは、 以前の記事 で紹介したので、そちらを参照されたい。

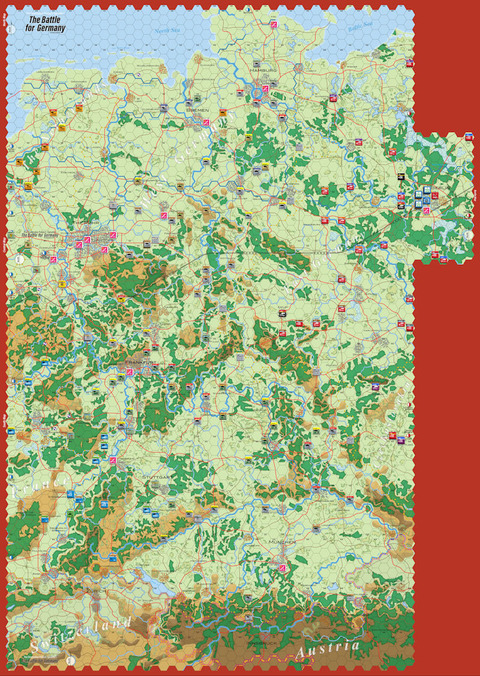

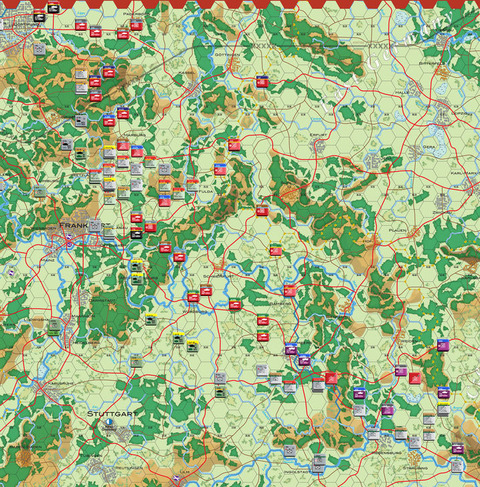

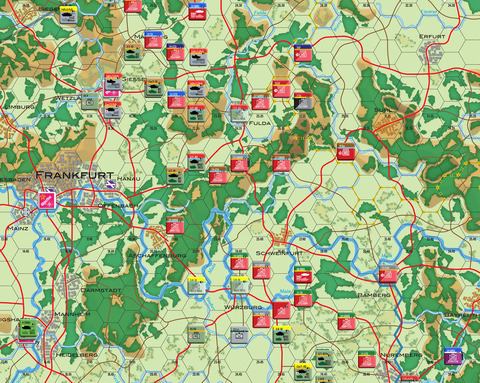

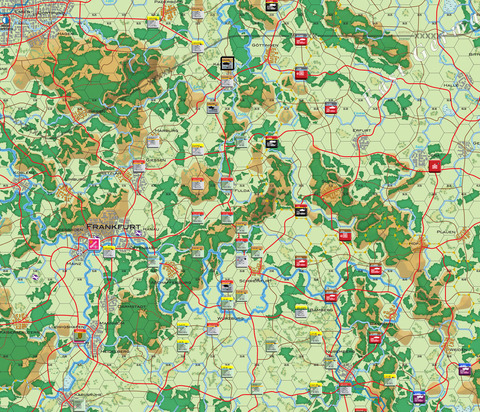

今回は、その中からシナリオ4「The Battle for CENTAG」をソロプレイしてみた。このシナリオは北部戦域を除いたドイツ中南部での戦いを描いたシナリオである。キャンペーンシナリオほどではないが、それでもフルマップ2枚相当のかなり大規模なシナリオである。個人的には実質的にプレイなのはこの程度のシナリオまでかな、とも思っている。

前回までの展開は --> こちら

感想

戦略的な感想

今回はNATO側の圧勝となったが、これは必ずしも本シナリオのバランスが悪いことを意味する訳ではない。これまでの文章を読んで薄々感じられたとは思うが、今回のプレイで私はかなりNATO側に肩入れしたプレイをしている。従ってどうしてもNATO側に有利な結果になりやすいことは否めない。だから今回の結果は、「こういう結果になる可能性もある」という程度に思っていただければ幸いである。私自身、今後対人戦で本作をプレイすることがあったとして、もしWP側を担当する際には、今回の記事内容とは異なりWP軍がライン川を突破してNATO戦線を崩壊させるつもりでプレイするだろう。そしてそれが可能だと思っている。プレイ回数が僅か1回なので戦略云々するのは難しいが、勝利条件その他から見えてくるシナリオ4の戦略について検討してみたい。

勝利条件を検討すると、VPによって決まる。VPは様々な理由によって増減するが、基本的には目標マーカーと呼ばれるマーカーを多く取得することが勝利への近道である。シナリオ4でマップ上に配置されている目標マーカーは計6個。従ってお互いに目標マーカーを4個以上獲得することが当面の目標になる。

勝利条件を検討すると、VPによって決まる。VPは様々な理由によって増減するが、基本的には目標マーカーと呼ばれるマーカーを多く取得することが勝利への近道である。シナリオ4でマップ上に配置されている目標マーカーは計6個。従ってお互いに目標マーカーを4個以上獲得することが当面の目標になる。

目標マーカーの獲得方法に注意したい。WP側は一度でもそのヘクスに入れば目標マーカーを獲得でき(奪い返されることはない)、NATOは守り切れば最後に目標マーカーを獲得できる。従ってWP側はとにかく目標ヘクスに到達することが重要で、NATOは前線でWP軍を止める必要がある。

下図は目標マーカーの配置図である。下図を見てわかるが、WP軍にとって目標マーカーは相当遠い目標であり、地上部隊の進撃だけでこれらを奪取するのは容易ではない。狙い目は第1Turnで、コブレンツ(下図の一番左上)とルートウィヒスハーフェン(下図の上から3番目)以外は無防備である。従って序盤に空挺部隊と特殊部隊を投入し、目標ヘクスを奪取するのがWP側の基本戦略と思われる。付け加えると、フランクフルトとシュタットガルトには、それぞれ米第5軍団、第7軍団の司令部が位置しているので、開戦奇襲でこれらを後退させるとWP側にとっては一石二鳥だ。

今回のプレイでは、目標ヘクスではなくPOMCUSを優先して狙ったが、結果的には失敗だった。

空挺部隊と特殊部隊が首尾よく目的を達すると、WP側は極端な話「現状のまま」でも勝てる可能性が出てくる。ただしVPは変動要因が多いので、現実的には「そのまま」という訳にはいかない。残った2個の目標ヘクスを奪取すべく、西ドイツ領内に侵攻することになる。目指すはライン川突破だが、その過程でNATO軍を撃破し、VPを稼ぐことになる。化学兵器や核兵器の使用は状況次第である。得点的に逃げ切り可能な状況であれば(目標マーカーの最大値は5VPで、半数以上が1VPであることは覚えておいて良い)、これらの大量破壊兵器を使用して相手にVPを与えるのはあまり得策とは言えない。下図にWP側の想定突破コース案を示す。

空挺部隊と特殊部隊が首尾よく目的を達すると、WP側は極端な話「現状のまま」でも勝てる可能性が出てくる。ただしVPは変動要因が多いので、現実的には「そのまま」という訳にはいかない。残った2個の目標ヘクスを奪取すべく、西ドイツ領内に侵攻することになる。目指すはライン川突破だが、その過程でNATO軍を撃破し、VPを稼ぐことになる。化学兵器や核兵器の使用は状況次第である。得点的に逃げ切り可能な状況であれば(目標マーカーの最大値は5VPで、半数以上が1VPであることは覚えておいて良い)、これらの大量破壊兵器を使用して相手にVPを与えるのはあまり得策とは言えない。下図にWP側の想定突破コース案を示す。

対するNATO軍は制空権の確保が鍵になる。最終的に制空戦闘で勝利を収めるのはNATO側であるが、NATO側は可能な限り速やかに制空権を確保したい。今回のプレイでもそうだったが、制空権を確保できればWP側の進撃はほぼストップさせることができる。さらに制空権を確保することで毎Turn1VPずつ獲得できる。逆に言えば、WP側としてはNATOが制空権を確保するまでにVP的に安全圏へ逃げ切りを図りたい。

対するNATO軍は制空権の確保が鍵になる。最終的に制空戦闘で勝利を収めるのはNATO側であるが、NATO側は可能な限り速やかに制空権を確保したい。今回のプレイでもそうだったが、制空権を確保できればWP側の進撃はほぼストップさせることができる。さらに制空権を確保することで毎Turn1VPずつ獲得できる。逆に言えば、WP側としてはNATOが制空権を確保するまでにVP的に安全圏へ逃げ切りを図りたい。

NATO側の防御戦術は、できるだけ共同戦闘になるように部隊を配置する。また河川効果を最大限に生かして、WP側の突破正面を絞り込む。

ちなみに目標マーカーは計19個で。その内訳は、1VPが10個、3VPが6個、5VPが3個である。 /

ルール上の注意点

このゲームはシステムがユニークであり、特に戦闘システムがかなり特殊である。ルールを読んだだけではわかりにくいが、間違えやすいポイントをいくつか触れておく。・ルール7.7.4.1にはアッサリ書かれているが、戦闘ヘクスに隣接するユニットは攻撃側・防御側の双方とも戦闘に参加(in the combat)できる(ただし攻撃側が路上行軍隊形の場合は攻撃側は同一ヘクスのみ参加可)。ここで特徴的なのは「防御側のユニットも隣接ヘクスから参加可能」という部分である。このルールによって他のゲームとはやや趣の異なる状況が生まれてくる。

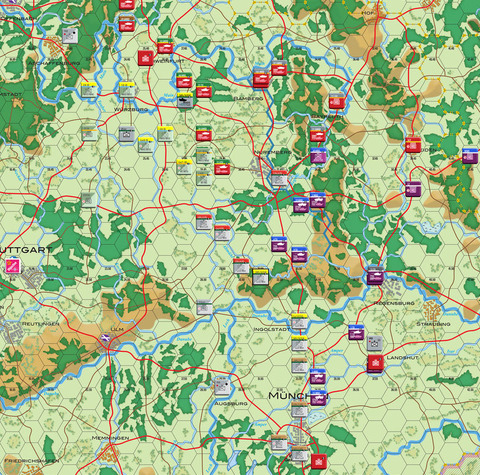

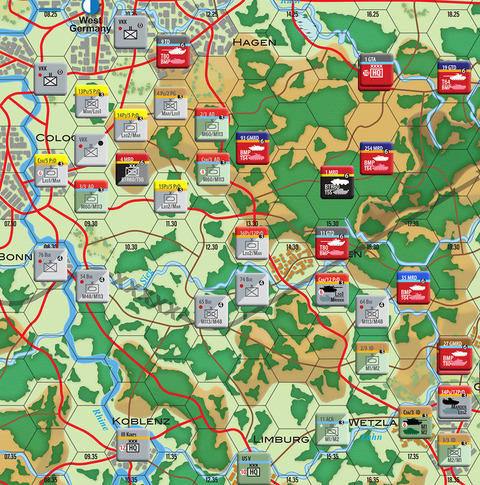

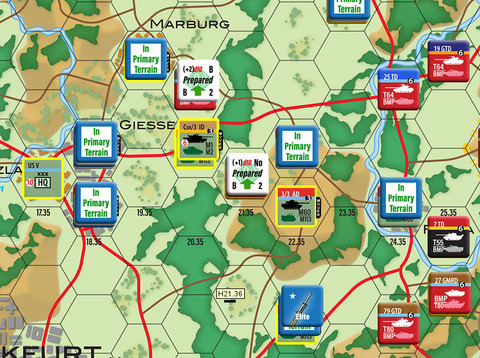

・一つは防御側が戦闘に敗北した場合、防御ヘクス以外のユニットに損害を適用することで防御ヘクスを守ることができる。一例をあげよう。下図の状況を見て頂きたい。この状況でマップ中央の西ドイツ軍第12装甲師団所属第34装甲擲弾兵連隊(34Pg/12PxD)が隣接するソ連軍ユニットに攻撃を受けた場合を想定しよう。この場合、NATO軍は西ドイツ軍に隣接する米軍部隊(CDR/3IDと3/3ID)を戦闘に参加させることができる。そして戦闘の結果、NATOにとって不幸にして敗北に終わった場合、NATO軍は隣接する米軍部隊を後退させる(1ヘクス後退する毎に戦闘結果1を吸収できる)ことによって損害を吸収できる。その結果、西ドイツ軍は目標ヘクスに居残ることになってソ連軍の突破が阻止される。もっと極端な例では、NATO側の弱体なVKKユニット(民兵部隊)を後退させることで正規軍は無傷のまま残ることもできる。このルール、お互いに理解していれば何の問題もないが、WP側プレイヤーが理解していないと激怒すること請け合いである。対人戦ではお互いに不幸な結果にならないように事前にルールをしっかり確認しておいた方が良い。

・なお、防御側ユニットが戦闘に参加した場合、「使用済」(Spend)状態になるというルールがあるのだが(ルール7.7.6)、この時「使用済」になるのは、戦闘に参加した全ユニットであることに注意したい。

https://boardgamegeek.com/thread/2681150/article/37961107#37961107

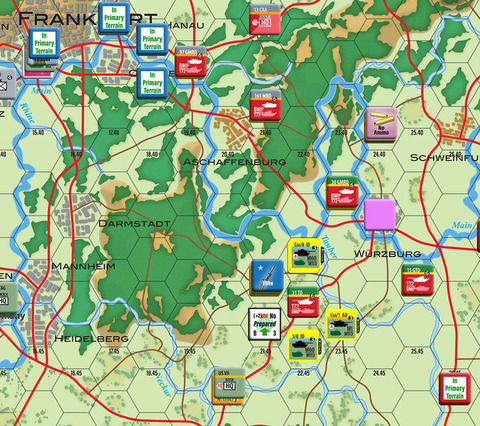

・地形効果で特徴的なのは、河川越えに関するルール。対岸ヘクスが敵ZOCの場合、通常移動による進入は禁止されている。例えば下図のケースでは、WP側は米軍のZOCに阻まれてMain川、Tauber川を通常移動で超えることはできない。これらの川を超えるためには、河川越えの戦闘を仕掛けて米軍部隊を後退させるか、あるいは工兵支援(ルール16.4.2)を使うしかない。

https://boardgamegeek.com/thread/2658154/article/38282802#38282802

プレイする上での注意点

1) 戦闘を有利にするためには、できるだけ多くのユニットと共同で戦うことが重要である。このゲーム、単独のユニットは極めて脆く、最大ヒットを食らうと生き残ることは極めて難しい。しかし2ユニット以上が共同で戦うと、生き残りは格段に容易になる。例えば3ユニットが共同で戦った場合、仮に敗北して5ヒット(通常戦闘で適用される最大のヒット数)を食らった場合、全ユニットが1ヘクスずつ退却し、あとは歩兵2ステップを失うだけで良い。1ヘクスだけの後退ならばユニットが混乱することもない。

あるいは3ユニット中2ユニットを2~3ヘクス後退させて損害を吸収する手もある。この場合、後退したユニットは混乱を強いられるが、1ユニットが残っているため敵側も戦闘後前進や突破移動ができなくなる。

2) NATOはCadreを大事にしよう。Cadreが撃破されたらすぐにルール12.2.2に従って再配置すること。そのために必要な補充ポイントを温存しておく。Cadreがないと残余の部隊は全部OOCになる。

3) NATOは航空戦でSAM制圧を積極的に行うべきである。SAM制圧は他の任務を有利にするだけではなく、SAMを回復させるためには多くのSPを必要とするため、結果的にWP側の行動を大きく制約する。さらにSAM制圧任務は他任務に比べて相手側SAMに食われる可能性が小さいことも忘れてはならない。

4)忘れやすいルールとして、防御型指揮官(Defensive Leader)(14.4項)のメリットがある。防御型指揮官は一見するとメリットが殆どないようにも思えるが、砲兵修正のDRM-1と勝利得点を2点まで犠牲にして損害を軽減できるルールは有効である。特に前者は砲兵支援値の低いNATO側にとって、福音とも呼べる存在になっている。

最後にまとめに入る。DommsDay Projectは他のゲームとはかなり異なるルールを採用している。普通にプレイしていても迷うことが多く、河川効果やVKKに関するルール等は初めてプレイする際には悩むことになるだろう。正直な所、ルールブックを読んだだけでは正しくプレイするのは相当困難であり、Board Game Geek等の情報を読み込む必要があるだろう。対人戦の場合も事前のルール確認が不可欠だ。

しかしルールを正しく理解すると、これほど面白いゲームも珍しいかもしれない。冷戦時代の西ドイツを扱ったゲームは数々あれど、本作はプレイ可能な範囲で様々な要素を詰め込んだ「お得感溢れる」作品である。個人的には航空機が機種名入りで入っていたらそれだけで評価が2ランクぐらい上がるのだが、本作は航空機だけではなく、MBTやIFV/APCまで具体的な装備名が記載されていて嬉しい。だから「ここは最新鋭のレオパルド2を投入しよう」とか「ブラッドレーは良いなぁ」とか「うわー、T-80だ。厄介だなぁ」という楽しみもある。

確かにルールは多く手間はかかるが、決してプレイ不可能ではなく、慣れればシナリオ4ぐらいなら2~3日ぐらいのプレイで概ね決着がつく所までプレイできるはずだ。

私自身、次はフルキャンペーンにチャレンジしてみたい。

天候は悪天候になった。一気に航空攻撃でWP軍を圧倒したかったNATO軍にとっては、ちょっとした水入りとなった。WP軍はHQ活性化のためにSPを大量に必要としたため、損害を受けたSAM部隊を完全に修理することはできない。それでもギリギリSAMによる射撃が可能なレベルまで修理した。そこへNATO側の航空戦力がSAMネットワークに集中攻撃を行う。悪天候なので爆撃精度はあまり良くなかったが、それでも圧倒的な兵力を誇るNATOの戦闘機はWP軍のSAMネットワークを痛撃した。攻撃によって損傷を被ったSAM部隊は計10個。WP側の生き残ったSAMは僅かに2個に過ぎなかった。しかもNATO側の損害は全く皆無であった。

天候は悪天候になった。一気に航空攻撃でWP軍を圧倒したかったNATO軍にとっては、ちょっとした水入りとなった。WP軍はHQ活性化のためにSPを大量に必要としたため、損害を受けたSAM部隊を完全に修理することはできない。それでもギリギリSAMによる射撃が可能なレベルまで修理した。そこへNATO側の航空戦力がSAMネットワークに集中攻撃を行う。悪天候なので爆撃精度はあまり良くなかったが、それでも圧倒的な兵力を誇るNATOの戦闘機はWP軍のSAMネットワークを痛撃した。攻撃によって損傷を被ったSAM部隊は計10個。WP側の生き残ったSAMは僅かに2個に過ぎなかった。しかもNATO側の損害は全く皆無であった。

NATO軍は戦線中央で大規模な攻勢に転じた。まず西ドイツ第3軍団麾下の第12装甲師団が攻撃。ギーセン北東部に布陣したソ連軍第27親衛機械化歩兵師団や第32親衛戦車師団を撃破し、攻勢の火ぶたを切る。

NATO軍は戦線中央で大規模な攻勢に転じた。まず西ドイツ第3軍団麾下の第12装甲師団が攻撃。ギーセン北東部に布陣したソ連軍第27親衛機械化歩兵師団や第32親衛戦車師団を撃破し、攻勢の火ぶたを切る。

開戦6日目。久しぶりに晴天となった。このTurn、米軍の第4歩兵師団がPOMCUSに登場する予定であったが、POMCUSが破壊されてしまったので登場しない。1個師団丸々登場しないのは痛いが、僅かな慰めとしてPOMCUSで使用されるはずの人員が補充ポイント4ポイントとなって加算される。その補充ポイントを利用して米第11装甲騎兵連隊を復活させる。全般に戦力不足のNATO軍にあって、貴重な予備兵力となる。

開戦6日目。久しぶりに晴天となった。このTurn、米軍の第4歩兵師団がPOMCUSに登場する予定であったが、POMCUSが破壊されてしまったので登場しない。1個師団丸々登場しないのは痛いが、僅かな慰めとしてPOMCUSで使用されるはずの人員が補充ポイント4ポイントとなって加算される。その補充ポイントを利用して米第11装甲騎兵連隊を復活させる。全般に戦力不足のNATO軍にあって、貴重な予備兵力となる。

この間違いに気づいた時、一瞬「もうここで止めようか」という軽い絶望感に襲われた。しかしここで気を取り直して続けることにした。幸いSPはお互いに余り気味だったので、ルール通りにやっていてもそれほど大きな変化はなかったかもしれない。そう思いなおした。

この間違いに気づいた時、一瞬「もうここで止めようか」という軽い絶望感に襲われた。しかしここで気を取り直して続けることにした。幸いSPはお互いに余り気味だったので、ルール通りにやっていてもそれほど大きな変化はなかったかもしれない。そう思いなおした。

一方的に航空優勢を握ったNATO側は、WPのSAM(地対空ミサイル)ネットワークを破壊すべく激しい爆撃を加えた。SAMを制圧することがWP側に補給ポイントを消費させる最も効果的な方法だと考えたからだ。米空軍のF-111アードバーグ2ユニットとF-16ファルコン3ユニット、そしてやや旧式のF-4ファントム5ユニットの計10ユニットがWP側のSAMネットワークに襲いかかる。F-16 2ユニットとF-4 1ユニットがSAMの反撃で被弾して離脱したが、残りが爆撃に成功。SAM計10個を制圧し、SAM能力を4から1へ激減させた。これを回復させるためには、WP側は1Turnで使用可能なSPの実に2/3を消費しなければならない。

一方的に航空優勢を握ったNATO側は、WPのSAM(地対空ミサイル)ネットワークを破壊すべく激しい爆撃を加えた。SAMを制圧することがWP側に補給ポイントを消費させる最も効果的な方法だと考えたからだ。米空軍のF-111アードバーグ2ユニットとF-16ファルコン3ユニット、そしてやや旧式のF-4ファントム5ユニットの計10ユニットがWP側のSAMネットワークに襲いかかる。F-16 2ユニットとF-4 1ユニットがSAMの反撃で被弾して離脱したが、残りが爆撃に成功。SAM計10個を制圧し、SAM能力を4から1へ激減させた。これを回復させるためには、WP側は1Turnで使用可能なSPの実に2/3を消費しなければならない。

WPが活性化したHQは今回は3個に留まった。活性化させたHQが少なかったため、WP側の攻撃はいきなり小規模なものになった。ライン川を渡河するチャンスもあったが、WP側としても戦線拡大の余裕はないと判断。フランクフルト北方で米軍と西ドイツ軍を分断するという比較的限定的な攻勢に出た。砲兵火力ではNATO側を圧倒していたWP軍であったが、NATO側の優勢な航空兵力がそれを帳消しにした。さらにNATO側の優れた装備品、例えば西ドイツ軍のレオパルド2主力戦車や米軍のM2ブラッドレー歩兵戦闘車がWP側の劣った装備品を圧倒した。2ヶ所で実施されたWP側の攻勢は悉く失敗に終わり、WP側は一歩も前進できなかった。唯一の戦果は、WP側戦線後方に取り残されていたフルダを掃討したことぐらいだ。

WPが活性化したHQは今回は3個に留まった。活性化させたHQが少なかったため、WP側の攻撃はいきなり小規模なものになった。ライン川を渡河するチャンスもあったが、WP側としても戦線拡大の余裕はないと判断。フランクフルト北方で米軍と西ドイツ軍を分断するという比較的限定的な攻勢に出た。砲兵火力ではNATO側を圧倒していたWP軍であったが、NATO側の優勢な航空兵力がそれを帳消しにした。さらにNATO側の優れた装備品、例えば西ドイツ軍のレオパルド2主力戦車や米軍のM2ブラッドレー歩兵戦闘車がWP側の劣った装備品を圧倒した。2ヶ所で実施されたWP側の攻勢は悉く失敗に終わり、WP側は一歩も前進できなかった。唯一の戦果は、WP側戦線後方に取り残されていたフルダを掃討したことぐらいだ。

WP側の動きが止まった。NATOにとってはここが反撃のチャンスである。「敵が止まったからこちらも一休み」では勝てる戦争も勝てない。敵が疲れているからこそ揺さぶりをかけて戦力の回復を妨害しなければならないのだ。

WP側の動きが止まった。NATOにとってはここが反撃のチャンスである。「敵が止まったからこちらも一休み」では勝てる戦争も勝てない。敵が疲れているからこそ揺さぶりをかけて戦力の回復を妨害しなければならないのだ。

続いて本命、ライン川に迫るソ連軍に対する反撃作戦を開始する。攻撃目標はケルンに到達していたソ連第13親衛戦車師団である。NATO側の主役は歴戦の西ドイツ第5装甲師団だ。最新鋭のレオパルド2主力戦車を装備している。NATO側の作戦は例によってソ連軍師団の背後を遮断して連絡線を断ち、その圧倒的な砲兵火力を封じる。そしてNATO側は戦車、砲兵、航空兵力の支援を受けた三位一体攻撃を行う。

続いて本命、ライン川に迫るソ連軍に対する反撃作戦を開始する。攻撃目標はケルンに到達していたソ連第13親衛戦車師団である。NATO側の主役は歴戦の西ドイツ第5装甲師団だ。最新鋭のレオパルド2主力戦車を装備している。NATO側の作戦は例によってソ連軍師団の背後を遮断して連絡線を断ち、その圧倒的な砲兵火力を封じる。そしてNATO側は戦車、砲兵、航空兵力の支援を受けた三位一体攻撃を行う。

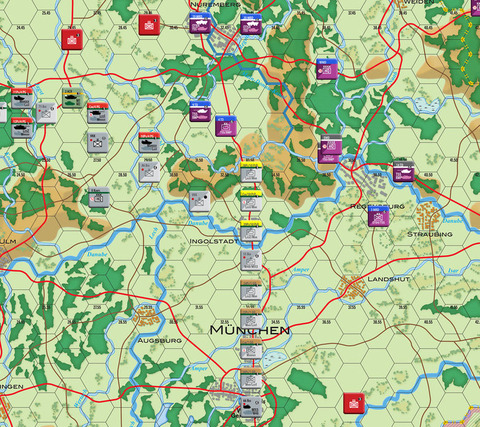

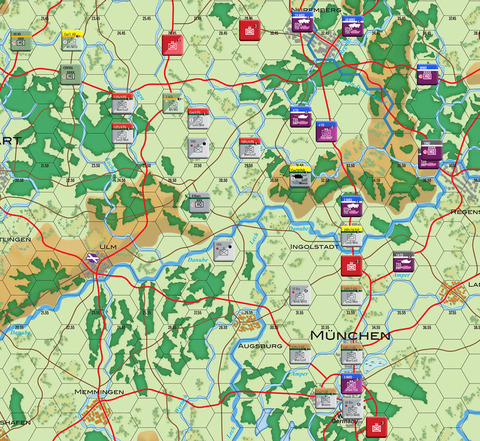

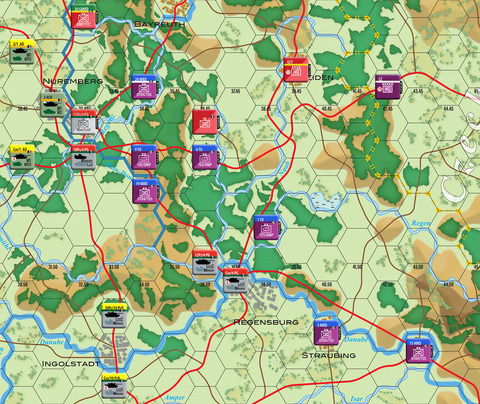

南方では西ドイツ第2軍団がチェコ軍相手に反撃を実施した。レオパルド2主力戦車装備の西ドイツ第10装甲師団はチェコ軍第2機械化歩兵師団を壊滅に追い込み、西ドイツ第1擲弾兵師団はソ連軍独立部隊2個を撃破した。チェコ軍はこの時点で計3個師団を失っており、その戦闘力は当初の半分程度にまで低下していた。チェコ軍の攻勢能力はほぼ失われており、あとは損害を避けるために後退するしかなかった。

南方では西ドイツ第2軍団がチェコ軍相手に反撃を実施した。レオパルド2主力戦車装備の西ドイツ第10装甲師団はチェコ軍第2機械化歩兵師団を壊滅に追い込み、西ドイツ第1擲弾兵師団はソ連軍独立部隊2個を撃破した。チェコ軍はこの時点で計3個師団を失っており、その戦闘力は当初の半分程度にまで低下していた。チェコ軍の攻勢能力はほぼ失われており、あとは損害を避けるために後退するしかなかった。

天候は悪天候になった。悪天候になるとNATO側は性能値が-1、WP側は性能値が-2される。性能の低下したWP側戦闘機はNATO側の一方的な的になり、次々と撃墜されていったが、それでもギリギリで制空権は持ちこたえた。WP側は地対地ミサイルで西ドイツと英本土のNATO軍基地を攻撃し、飛行場2か所を使用不能とした。

天候は悪天候になった。悪天候になるとNATO側は性能値が-1、WP側は性能値が-2される。性能の低下したWP側戦闘機はNATO側の一方的な的になり、次々と撃墜されていったが、それでもギリギリで制空権は持ちこたえた。WP側は地対地ミサイルで西ドイツと英本土のNATO軍基地を攻撃し、飛行場2か所を使用不能とした。

北方では、ソ連第1親衛戦車軍と親衛打撃軍(SGF)麾下の戦車師団、機械化歩兵師団が西ドイツ軍第3軍団に対して猛攻を加える。目の前にはルール工業地帯が見えている。度重なる戦闘でボロボロになっている西ドイツ第3軍団は、それでもWP軍の攻撃に対して懸命な遅退戦闘を行い、ドムトムント前面でWP軍の攻撃を阻止していた。

北方では、ソ連第1親衛戦車軍と親衛打撃軍(SGF)麾下の戦車師団、機械化歩兵師団が西ドイツ軍第3軍団に対して猛攻を加える。目の前にはルール工業地帯が見えている。度重なる戦闘でボロボロになっている西ドイツ第3軍団は、それでもWP軍の攻撃に対して懸命な遅退戦闘を行い、ドムトムント前面でWP軍の攻撃を阻止していた。

その南方ではWP軍がウルツブルグとニュルンベルクの間を攻撃し、米第8歩兵師団「パスファインダー」や西ドイツ第10装甲擲弾兵師団に圧力をかける。しかしNATO側の防衛態勢もある程度固まってきたため、今までのような大規模突破は難しい。WP軍は兵力の優越を生かしてNATO軍兵力を削っていく消耗戦を仕掛けていく。NATO側も航空兵力の優越を利用して地上支援機を惜しみなく投入する。フルダやニュルンベルクといった都市部では、取り残されたNATO軍部隊が孤軍奮闘。兵力で勝るWP軍の猛攻を跳ね返していた。

その南方ではWP軍がウルツブルグとニュルンベルクの間を攻撃し、米第8歩兵師団「パスファインダー」や西ドイツ第10装甲擲弾兵師団に圧力をかける。しかしNATO側の防衛態勢もある程度固まってきたため、今までのような大規模突破は難しい。WP軍は兵力の優越を生かしてNATO軍兵力を削っていく消耗戦を仕掛けていく。NATO側も航空兵力の優越を利用して地上支援機を惜しみなく投入する。フルダやニュルンベルクといった都市部では、取り残されたNATO軍部隊が孤軍奮闘。兵力で勝るWP軍の猛攻を跳ね返していた。

このTurn、NATO軍は北と南で反撃を行う。南方戦線では突出してきたチョコ軍の師団に対して西ドイツ第2軍団が2ヶ所で反撃を行う。ミュンヘンでは、突出してきたチェコ軍第15機械化歩兵師団を西ドイツ第1擲弾兵師団が攻撃してこれを撃破。ニュルンベルグ南方では、チェコ軍第4戦車師団を西ドイツ軍第10装甲師団が攻撃してこれを撃破した。

このTurn、NATO軍は北と南で反撃を行う。南方戦線では突出してきたチョコ軍の師団に対して西ドイツ第2軍団が2ヶ所で反撃を行う。ミュンヘンでは、突出してきたチェコ軍第15機械化歩兵師団を西ドイツ第1擲弾兵師団が攻撃してこれを撃破。ニュルンベルグ南方では、チェコ軍第4戦車師団を西ドイツ軍第10装甲師団が攻撃してこれを撃破した。

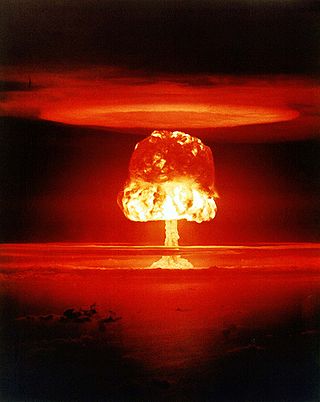

WP側はNATO側の制空権に対抗するために地対地ミサイルによる核攻撃を行うことも可能であった。これに対して(実際とは異なり)ゲーム上のNATO側には有効な対抗手段がない(相手が核を使えば、こちらも報復攻撃が正当化されると思うのだが、本ゲームには報復攻撃を示唆するルールはない)。しかし個人的に核の飛び交う第3次世界大戦というのは受け入れ難いものがあった。そこで(悩んだ末)今回は核ミサイルを使用しないことを決意した。

WP側はNATO側の制空権に対抗するために地対地ミサイルによる核攻撃を行うことも可能であった。これに対して(実際とは異なり)ゲーム上のNATO側には有効な対抗手段がない(相手が核を使えば、こちらも報復攻撃が正当化されると思うのだが、本ゲームには報復攻撃を示唆するルールはない)。しかし個人的に核の飛び交う第3次世界大戦というのは受け入れ難いものがあった。そこで(悩んだ末)今回は核ミサイルを使用しないことを決意した。

NATO軍は南方戦線ではチェコ軍に対する限定的な反撃を実施し、チェコ第15機械化歩兵師団を壊滅に追い込んだ。このまま西ドイツ第2軍団はチェコ軍に対する攻勢を継続できそうな雰囲気だったが、そうは問屋が卸さない。西ドイツ第2軍団は基幹兵力である3個機械化師団を除く独立部隊等を北方戦線に送り込み、ライン川防衛戦に回す。

NATO軍は南方戦線ではチェコ軍に対する限定的な反撃を実施し、チェコ第15機械化歩兵師団を壊滅に追い込んだ。このまま西ドイツ第2軍団はチェコ軍に対する攻勢を継続できそうな雰囲気だったが、そうは問屋が卸さない。西ドイツ第2軍団は基幹兵力である3個機械化師団を除く独立部隊等を北方戦線に送り込み、ライン川防衛戦に回す。

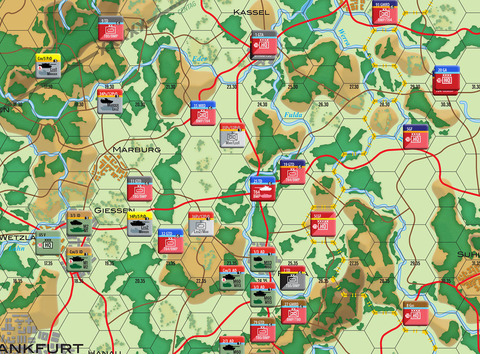

増援部隊を得たWP軍が西ドイツ領内に殺到する。北方ではソ連第1親衛戦車軍麾下の機甲部隊が国境線を超えてカッセル周辺のNATO軍に襲いかかる。西ドイツ第2装甲擲弾兵師団、第12装甲擲弾兵師団、そして米陸軍第11装甲騎兵連隊を撃破し、カッセルを占領した。

増援部隊を得たWP軍が西ドイツ領内に殺到する。北方ではソ連第1親衛戦車軍麾下の機甲部隊が国境線を超えてカッセル周辺のNATO軍に襲いかかる。西ドイツ第2装甲擲弾兵師団、第12装甲擲弾兵師団、そして米陸軍第11装甲騎兵連隊を撃破し、カッセルを占領した。

NATO側はTurn前半の戦闘で師団基幹(Cadre)を失ってしまった。西ドイツ軍の第12装甲師団と第2装甲擲弾兵師団だ。そのために麾下の部隊が全て連絡線切れになってしまう。簡単に基幹部隊を失うと酷い目に遭う、ということを知った時には遅かった。

NATO側はTurn前半の戦闘で師団基幹(Cadre)を失ってしまった。西ドイツ軍の第12装甲師団と第2装甲擲弾兵師団だ。そのために麾下の部隊が全て連絡線切れになってしまう。簡単に基幹部隊を失うと酷い目に遭う、ということを知った時には遅かった。

天候は晴れ。両軍とも敵航空基地に対する打撃戦を実施する。WP側は化学兵器を搭載した地対地ミサイルで攻撃を実施。英本土を狙ったミサイルが飛行場中心に着弾し、持続性化学剤をバラまいて飛行場の機能を麻痺状態にした。対するNATO側はトーネード攻撃3ユニットで飛行場に対する反撃を実施したものの、対空砲火に阻まれて2ユニットが後退。残り1ユニットが飛行場1個を使用不能にするに留まった。さらに米陸軍の地対地ミサイル部隊も通常弾頭による飛行場攻撃を行ったが、これまた出目に恵まれず外れとなる。

天候は晴れ。両軍とも敵航空基地に対する打撃戦を実施する。WP側は化学兵器を搭載した地対地ミサイルで攻撃を実施。英本土を狙ったミサイルが飛行場中心に着弾し、持続性化学剤をバラまいて飛行場の機能を麻痺状態にした。対するNATO側はトーネード攻撃3ユニットで飛行場に対する反撃を実施したものの、対空砲火に阻まれて2ユニットが後退。残り1ユニットが飛行場1個を使用不能にするに留まった。さらに米陸軍の地対地ミサイル部隊も通常弾頭による飛行場攻撃を行ったが、これまた出目に恵まれず外れとなる。

WP軍は北方でルール工業地帯へ向けて前進する。ソ連第9戦車師団と同第90親衛戦車師団が西ドイツ第5装甲師団麾下の戦車連隊をカッセル西方の山岳地帯で撃破。突破口を啓開し、ドムトムントまであと4Hexの地点まで前進した。NATO側は予備移動で第2装甲擲弾兵師団を同方面へ急速展開し、突破口を防ぐ。しかしソ連側の第20親衛機械化歩兵師団が追い打ちをかけ、展開してきた西ドイツ第2装甲擲弾兵師団の機械化歩兵連隊を攻撃してこれを撃破、ドムトムントまであと3Hexと迫る。

WP軍は北方でルール工業地帯へ向けて前進する。ソ連第9戦車師団と同第90親衛戦車師団が西ドイツ第5装甲師団麾下の戦車連隊をカッセル西方の山岳地帯で撃破。突破口を啓開し、ドムトムントまであと4Hexの地点まで前進した。NATO側は予備移動で第2装甲擲弾兵師団を同方面へ急速展開し、突破口を防ぐ。しかしソ連側の第20親衛機械化歩兵師団が追い打ちをかけ、展開してきた西ドイツ第2装甲擲弾兵師団の機械化歩兵連隊を攻撃してこれを撃破、ドムトムントまであと3Hexと迫る。

中央戦線ではソ連軍第11親衛戦車師団その他が西ドイツ軍第5装甲師団の戦車連隊を撃破し、フルダとGIESSENの間に回り込む。フルダを守る米第3機甲師団の背後が危ない。予備に控置されていた西ドイツ第12装甲擲弾兵師団の2個連隊が前進。フルダ川西岸に布陣し、ソ連軍先鋒と後続部隊との間隙に布陣する。これによってWP側の後続部隊はフルダ川の東岸から渡河できない。

中央戦線ではソ連軍第11親衛戦車師団その他が西ドイツ軍第5装甲師団の戦車連隊を撃破し、フルダとGIESSENの間に回り込む。フルダを守る米第3機甲師団の背後が危ない。予備に控置されていた西ドイツ第12装甲擲弾兵師団の2個連隊が前進。フルダ川西岸に布陣し、ソ連軍先鋒と後続部隊との間隙に布陣する。これによってWP側の後続部隊はフルダ川の東岸から渡河できない。

ここでルール適用ミス発覚。道路移動モードのユニットは、その規模値を戦闘支援に使えませんでした。ルールでは道路移動モードのユニットには"Road Column"マーカーを載せて識別する必要があるのだが、どうせ全部道路移動モードなので面倒で載せていなかった。共同攻撃時以外は殆ど問題ないのだが、共同攻撃の際にはかなり重要な意味を持ってくる。気づいた時点で可能な限り補正しておいたが、一部適用漏れがあるかもしれない。

ここでルール適用ミス発覚。道路移動モードのユニットは、その規模値を戦闘支援に使えませんでした。ルールでは道路移動モードのユニットには"Road Column"マーカーを載せて識別する必要があるのだが、どうせ全部道路移動モードなので面倒で載せていなかった。共同攻撃時以外は殆ど問題ないのだが、共同攻撃の際にはかなり重要な意味を持ってくる。気づいた時点で可能な限り補正しておいたが、一部適用漏れがあるかもしれない。

ドムトムント東方でNATO軍が反撃を実施した。西ドイツ軍第5装甲師団がソ連第20親衛機械化歩兵師団に対して夜襲を仕掛けたのである。戦力は必ずしも十分ではなかったが、戦車性能の優越とダイス目の優越が奏功してソ連軍を撃破した。第20親衛機械化歩兵師団は主要装備の殆ど失って東方へと退いていく。

ドムトムント東方でNATO軍が反撃を実施した。西ドイツ軍第5装甲師団がソ連第20親衛機械化歩兵師団に対して夜襲を仕掛けたのである。戦力は必ずしも十分ではなかったが、戦車性能の優越とダイス目の優越が奏功してソ連軍を撃破した。第20親衛機械化歩兵師団は主要装備の殆ど失って東方へと退いていく。

フルダ西方では米軍を主体とする反撃が行われた。反撃に参加したのは米第5軍団所属の第3機甲師団「スピアヘッド」と第7軍団所属の第3歩兵師団「ロックオブマルヌ」である。目標となったのはソ連軍第11親衛戦車師団と第32親衛戦車師団。空にはA-10サンダーボルトの航空支援が舞い、戦車や砲兵火力を集中した米軍の激しい反撃で、第11師団が壊滅、第32師団も大損害を被ったが辛うじて踏みとどまった。

フルダ西方では米軍を主体とする反撃が行われた。反撃に参加したのは米第5軍団所属の第3機甲師団「スピアヘッド」と第7軍団所属の第3歩兵師団「ロックオブマルヌ」である。目標となったのはソ連軍第11親衛戦車師団と第32親衛戦車師団。空にはA-10サンダーボルトの航空支援が舞い、戦車や砲兵火力を集中した米軍の激しい反撃で、第11師団が壊滅、第32師団も大損害を被ったが辛うじて踏みとどまった。

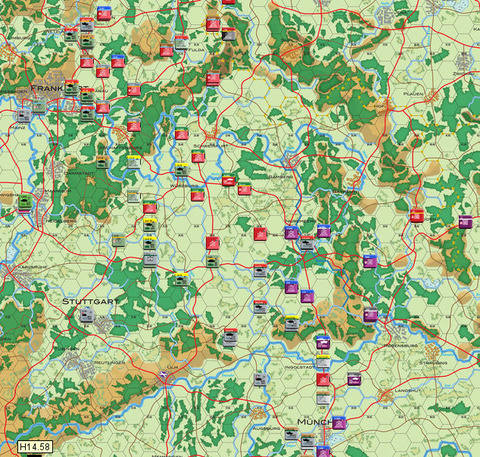

フルダより南では、フランクフルト東方から南東方向へ、ウルツブルグ、ニュルンベルク、ミュンヘンといった広い地域に、北から米第8歩兵師団、同第1機甲師団、西ドイツ第4装甲擲弾兵師団、同第10装甲師団、同第1擲弾兵師団がその他の独立部隊と共に戦線を敷いていた。しかしその戦線は決して強固なものではなく、WP軍の本気の攻撃を受ければ簡単に突破されてしまう恐れがあった。

フルダより南では、フランクフルト東方から南東方向へ、ウルツブルグ、ニュルンベルク、ミュンヘンといった広い地域に、北から米第8歩兵師団、同第1機甲師団、西ドイツ第4装甲擲弾兵師団、同第10装甲師団、同第1擲弾兵師団がその他の独立部隊と共に戦線を敷いていた。しかしその戦線は決して強固なものではなく、WP軍の本気の攻撃を受ければ簡単に突破されてしまう恐れがあった。